この記事は、2025年度 Beyond Cafe アドベントカレンダー 13日目の記事です!

是非、最後まで読んでいただけると嬉しいです!

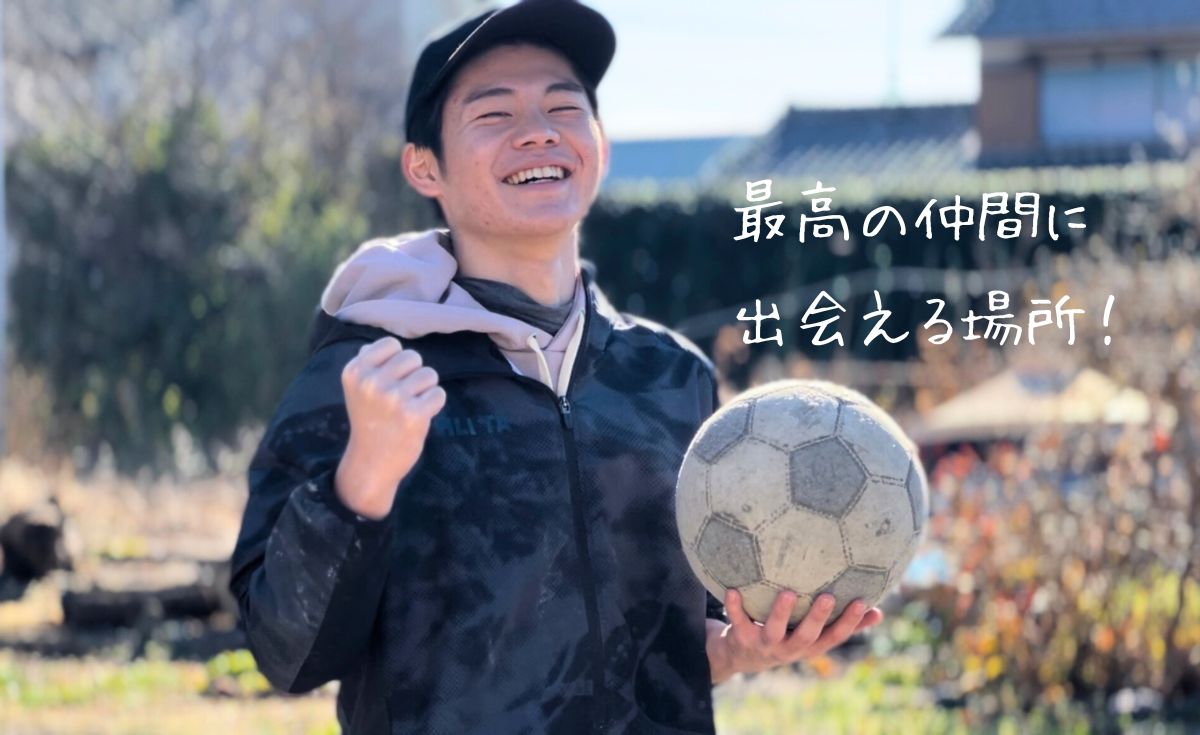

初めまして!株式会社 Beyond Cafe の宮本遥生 (みやもと はるき) です。

この記事を読んでくれている皆様に、自分の22年間の人生で自分と向き合い、育んできた私の価値観についてお伝えしたいと思っています。

皆さんは「皆我師」という言葉をご存じでしょうか?この言葉は、私の人生を表すうえで、最も適している言葉と言えるかもしれません。

そもそもこの言葉は、「我以外皆我師」という言葉を略した言葉となっています。この言葉が一番伝えたい意味として、「自分以外の人、モノすべてが自分の不足を教えてくれる」という意味を持っています。言い換えれば、最も謙虚さを表す言葉ではないでしょうか。

そんな究極の謙虚さと出会ったきっかけや、経緯などをこの記事で書いていきたいと思いますので、興味のある方はこのまま下にスクロールしてもらえればと思います。

1. 自己紹介

Beyond Cafe長期インターン キャリアデザイナー

■愛媛県出身

■松山大学法学部4年

■趣味

・スポーツ観戦(特に野球)

・映画鑑賞

・ポケポケ

■学生時代の経験

・剣道16年間

・小学から大学まで個人・団体合わせて8度の全国大会出場

・小学、高校の時に愛媛県選抜に選出

■大手家電量販店で3年間の営業担当

■大学3年時に、オープンキャンパスにて学部を代表してスピーチ

2-1.努力と継続が成果につながる経験

「自分がコンプレックスばかりだったことに気づいた」

皆さんは、どんな経験でも構いませんので、「自信を持って1位になれた」と言える経験がありますか?

勉強で1位を取ったこと、運動で優勝したこと、あるいはクラスで一番字がきれいだったことなど、どんなことでも構いません。この記事を読んでいるあなたは、何の1位でしょうか?

1位になることは非常に難しく、特別な才能を持っているか、相当な努力を重ねなければ達成できないものだと思います。

私は昔から、何をやっても2位になることが多く、絶対に越えられない壁にぶつかり続けてきました。今振り返ると、そのような壁に直面できたことは幸運だったと思えますが、当時はただただ悔しさばかりが募っていました。

周囲からは「2位になるのも十分すごいことだ」と言われましたが、自分に自信を持つべきなのかどうか、わからないまま過ごしていました。こうした経験を幼少期から中学生まで繰り返すうちに、自分に自信を持てないまま、それを隠すために虚勢を張るようになり、コンプレックスが次第に大きくなっていきました。

高校進学と人生の転換点

そんなコンプレックスから逃げ続けている中で、進学する高校を選ぶ時期がやってきました。剣道で進学先を決めることにした私は、次の二択で悩むことになります。

1. ある程度勝てるし、楽に過ごせる県立高校に進むか

2. 圧倒的に強い選手が集まり、自分が勝てないことがわかっている私立高校に進むか

その結果、今まで「いいな、あいつは」「自分なんて」と考え、逃げ続けていた自分の姿に気づきました。

このコンプレックスと真剣に向き合わなければ、私は一生逃げ続けるしかないのではないか。そう考えた私は、一度最下位から挑戦することで、新たな景色が見えるのではないかと思い、県内で最も強い私立高校への進学を決意しました。

2-2.弱さに向き合わないと勝てない

勢い込んで私立高校に入学したものの、思っていた通り全く勝てない日々が続きました。

部内で一度も勝てないのは当然で、練習試合にEチームとして出場しても勝つことができず、途方に暮れるばかりでした。

勝てないことで、これまで楽しかった剣道が次第につまらなくなり、同期や先輩が練習後に自主練習をする中、私は一人だけ先に帰るようになっていました。逃げることが習慣になり、「こんなはずじゃない」「楽しくない」という思いが頭の中で繰り返されるばかりでした。

そんな日々を変えるきっかけとなったのは、恩師のある一言でした。

「宮本はもったいないよな。自分がやり切ったって言える経験、あるか?」

この言葉が、私にもう一度自分自身を見つめ直す機会を与えてくれました。

自分と向き合ってみて、真っ先に気づいたのは「自分には足りないものが多すぎる」という現実でした。フィジカル、技術、メンタル、すべてにおいて未熟であることを改めて痛感しました。

では、今の自分にできることは何か。勝てる要素はどこにあるのか。そう考え、冷静に現状を分析した結果、ある一つの答えにたどり着きました。

それは、本来なら弱みであるはずの「満たされないコンプレックス」こそが、私の強みになり得るということでした。

自分には何が足りていないのかを正確に把握できている。これは、成長のために必要な視点をすでに持っているということにほかなりません。

この気づきを得てからは、毎日が成長の連続でした。これまで苦痛でしかなかった「自分よりも強い相手」は、実は自分の足りない要素を持つ最高の師匠だったのです。そう思えるようになってからは、剣道への向き合い方が大きく変わりました。

「皆我師」という言葉がぴったりの環境でした。

もっと学びたい。もっと強くなりたい。そう思うようになり、これまで避けていた自主練習にも積極的に参加するようになりました。負けることすら学びと捉え、喜びに変えることができるようになりました。

そんな日々を3年間送り、ついに私は愛媛県1位の称号を手にしました。

初めて、自ら胸を張って「1位になった」と言える経験を得ることができたのです。

2-3.ある程度で満足してしまっている自分

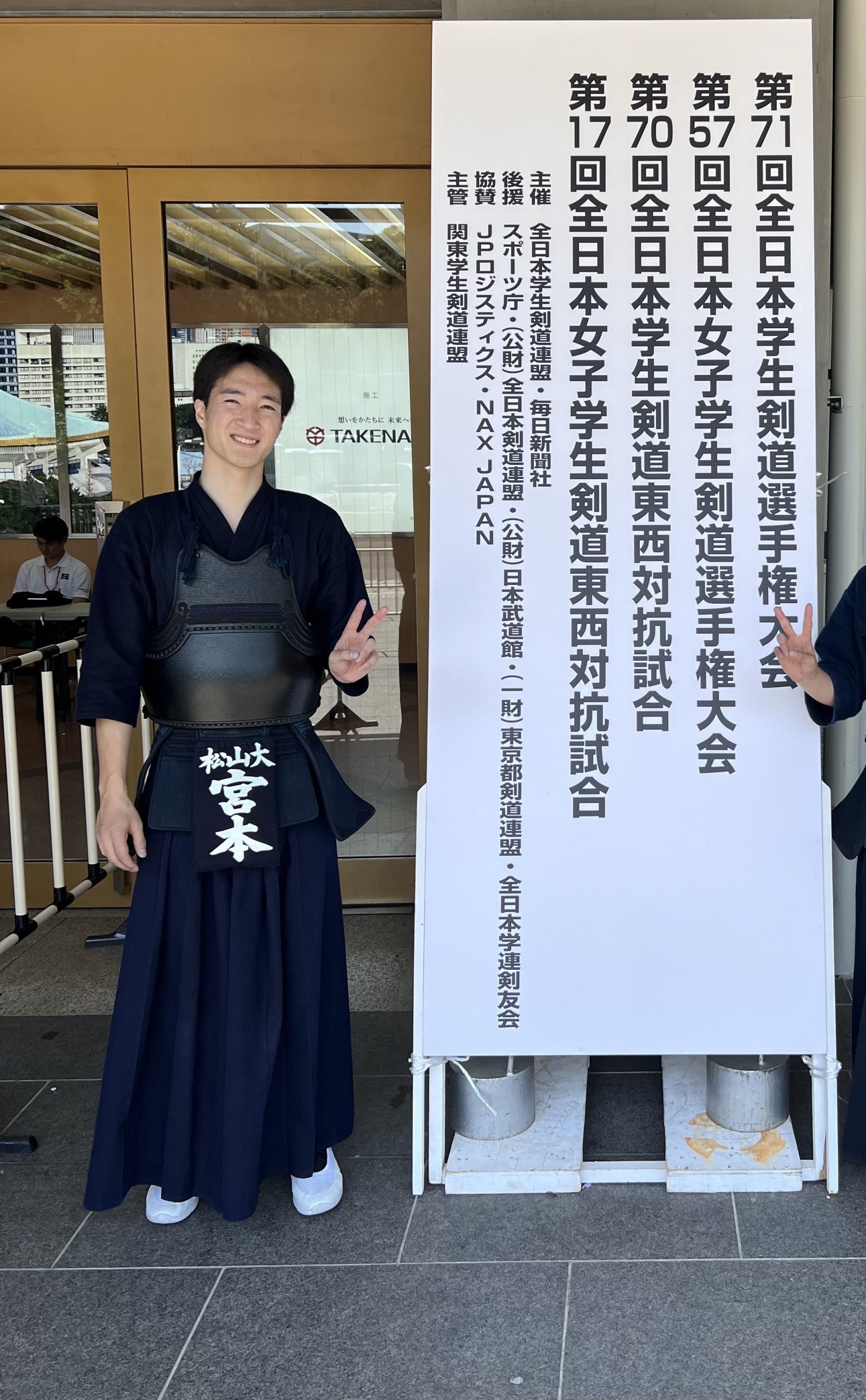

充実した高校生活を終え、私は大学進学を決意しました。関東の大学へ進学し、高いレベルの環境で剣道を続ける選択肢もありましたが、私は地元に残り、古豪と呼ばれる松山大学へ進学することを選びました。

松山大学の剣道部には、中学時代の私のような考えを持つ部員が多くいました。地元で、ある程度自分が通用する環境の中で、楽に過ごしたいという思いを抱えていたのです。

私は、そんな松山大学の剣道部を変え、部員全員が充実した剣道生活を送れる環境を作りたいと考えました。同期をまとめ、先輩に対して練習メニューの改善を提案するなど、積極的に改革に取り組みました。その結果、次第に賛同者が増え、部員たちの意識も変わり始めました。やがて、「本気で剣道に取り組もう」という雰囲気が部全体に広がっていったのです。

私たちは、「中四国制覇、全国大会出場」という目標を掲げ、10年間遠ざかっていた全国の舞台を目指して本気で練習に励みました。

そして2年生の時、ベストメンバーが揃い、自信を持って臨める状態で中四国大会を迎えました。全国大会出場を懸けた一戦。私はチームの大将として試合に出場しました。

しかし、結果は敗北。自分のせいでチームが負けてしまい、涙を飲むことになりました。

その時、私はあることに気づきました。

「自分が師匠になってしまっていた」

確かに、私はチームに良い影響を与えることができていました。しかし、いつの間にか「学ぶ側」ではなく「教える側」になっているという思い込みが生まれていたのです。

貪欲に学ぼうとする姿勢を失い、「皆我師」の精神を忘れてしまっていた。

「自分はいい影響を与えている」「教えてあげている」――この考えが、自分を高みにいると錯覚させ、驕りにつながっていたのです。

まさしく、慢心していました。

2-4.さらに高みを目指すために

そこで私は、人生で何度目かわからない「自分見つめ直しタイム」に入りました。

驕りから脱却するにはどうすればよいのか。自分をさらに高めるためには何が必要なのか。高校生以来、久しぶりに真剣に考えました。

その結果、私は一つの大きな気づきを得ました。「周囲に良い影響を与えること」と「周りから学ぶこと」は、決して相反するものではなく、同時に成立する ということです。

自分が良い影響を与えているからといって、決して自分が偉いわけではない。むしろ、どんな立場の人からも学べることがあるという姿勢を持つことが、より大きな成長につながるのだと気づきました。この学びは、今後集団で何かを成し遂げる際に、必ず大切にすべき心構えになると確信しています。

この考えを身につけたことで、私は普段の練習に対する姿勢が劇的に変わりました。

具体的には、指示を受ける立場の人がどこでつまずくのか、何がわかりにくいのかを自分の立場に置き換えて考えられるようになりました。

また、指導を受ける際にも、単に聞くだけでなく、「ここが理解できないので詳しく教えてほしい」と、具体的な会話ができるようになりました。その結果、練習の質が飛躍的に向上し、強度も圧倒的に高まりました。

こうして、チームとしても個人としても実力をつけた大学3年次、私は 個人戦・団体戦ともに全国大会出場を果たしました。

2-5「望んだことと、やらなければならないことは違う」

順風満帆だったある日、私の価値観を大きく変える出来事が起こりました。

怪我をしたのです。

右手首の靭帯を損傷し、毎日続けていた剣道が 1年間できなくなってしまいました。

今振り返ると、この時期は本当につらかったと思います。順調に実力を伸ばし、「さあ、これから最後の花を咲かせるぞ」というタイミングでの負傷だったため、最初は現実を受け入れられず、信じたくないという気持ちが強かったです。

これまでずっと「自分はプレイヤーとしてやっていく」と信じ、それを望んでいました。しかし、その道が断たれた状況で、何をすればよいのか分からず、次第に気持ちが沈んでいったことを今でも覚えています。

やりたいことをやれない閉塞感を抱えながら過ごしていたある日、母に言われた言葉を鮮明に覚えています。

「もう終わり? やれることはもうないの?」

その瞬間、私の頭に浮かんだのは 「あるわけないじゃん」 という反発でした。しかし、その考えには「プレイヤーとしては」という但し書きがついていることに、自分でも気づいていました。

コーチとして外からアドバイスを送るという選択肢があることも分かっていました。しかし、それを認めてしまうと 「プレイヤーとしての自分が本当に終わってしまう」 ような気がして、踏み切ることができなかったのです。

母はそんな私の心情を理解しながら、それでも背中を押してくれたのだと思います。

いや、正しくは蹴とばされたに近かったのかもしれませんが……。

こうして、私は母の言葉に背中を押され、「望んだこと」と「やらなければならないこと」は別であることを認めることができました。

2-6「ただでは転ばない」

自分の中で折り合いがついたとき、私が真っ先に考えたのは、「やってやる。ただし、得られるものはすべて得てやる」 ということでした。

プレイヤーではなく コーチ として、自分が得られるものは何か。そう考えたとき、再び 「皆我師」のマインド が発動しました。

「外からなら、みんなのことをしっかり見られるじゃないか!」

そう気づいた私は、これまで練習をしながら横目でしか見られなかった他の選手の動きや体の使い方を、万全な体制で観察することができるようになりました。その結果、これまで確立していなかった 「自分独自の勝ち方のメソッド」 や 「技の解釈」 を身につけることができたのです。

与えられた環境の中で、最大限の価値を発揮すること。

「ただでは転ばない」マインド を持つことで、プレイヤー視点しかなかった頃よりも遥かに成長できたと実感しています。

3.最後に

「これからどんな道を歩いていくのか」

私には、高校時代の成功体験を通じて確立した 人生のミッション があります。

それは、「不可能を可能にする」こと。

絶対に勝てないと思っていたライバルたちに喰らいつき、ついには勝ち切って 愛媛1位 になったあの瞬間の感動は、今でも忘れることができません。

勝つことは不可能だと思っていた。それでも挑み続け、可能にした。

この成功体験を、これからも積み重ねていきたいと考えています。

そのために、私は 「皆我師」のマインド を忘れず、どんな状況でも成長を続けることで 「不可能を可能にする確率」 を高めていきます。

そして最終的には、自分が、会社が、社会が「不可能だ」と判断することを可能にし、誰かの、何かの1位になる。

そんな野望を抱いています。

自分らしく、最後まで。

諦めの悪さを武器に、喰らいつく姿勢を忘れずにいれば、必ず達成できると信じています。

ある意味、「部活動生よりも部活動生な社会人」 を目指し、挑戦を続けます。

この記事を読んでくださった皆さまに、少しでも良い影響を与えられることを願い、結びとさせていただきます。

4.次回予告

Beyond Cafeみんなの親友枠「ちい」こと鈴木千尋(すずきちひろ)が担当します!

「鈴木の時代」という造語がBeyond Cafe内で大流行するほど、仕事にバリバリ打ち込んで存在感を発揮し、何かあるとすぐ話を聞いてもらいたくなるほどコミュ力お化けのちいですが、彼女がどんな価値観を持って仕事に取り組んでいるのか気になる方はぜひチェックしてください!

Beyond Cafeは、長期インターンメンバーを募集中です!

https://recruit.beyond-cafe.com/